30여년 교도관 생활에의 회고

2000년 7월 1일 정기인사에서 대구구치소장으로 발령이 났다. 벽지근무에 대한 보상이었든, 그간의 기여에 대한 치하였든 그 발령이 주는 기쁨은 작지 않았다. 지난 6개월의 시간을 아무렇지도 않게 살지는 않았구나 싶어 스스로가 기꺼웠었다.

그러나 응당 눈에 띄일 이 6개월만의 영전성 인사가 혹여라도 누구에겐 가는 존중받지 못하는 섭섭함과 질시로 다가서기라도 할까봐 마냥 조심스럽기도 했었다.

안동을 떠나 다저녁 어스름에야 임지인 대구시로 접어들었다. 가랑비가 부슬부슬 내렸지만 화려한 네온사인 불빛과 숱하게 오가는 인파를 스쳐 지나자니 ‘아! 이제 사람 사는 곳에 온 게로구나.’ 하는 느낌이 절로 솟구쳤다. 힘들게 숨죽여 감추어 둔 과거의 시간과 기억들이 마치 2배속 재생버튼이라도 건드린 듯 몸의 세포들을 날 세우며 바쁘게 돌아 나왔다.

도심지를 조금만 벗어나도, 지나치는 버스 정류장의 젊은이 하나가 그렇게나 반갑던 안동의 풍경과는 사뭇 달라 맘이 들떴다. 이미 시작된 지방소멸시대의 그 한적했던 시골살이가 주던 고립감의 더께들이, 차창을 때려오는 이 도시의 빗물만으로도 단번에 씻겨져 나가는 것만 같았다.

빌딩형 고층시설인 대구구치소는 98년 법무부 교정과 서기관으로 근무할 때 건물의 완공을 앞두고 소요인력의 배치. 조정을 검토하고자, 행안부 조직담당 서기관을 안내하여 이미 다녀갔던 곳이라 낯설지 않았다. 다만 당시에는 볼 수 없었던 화장장(장묘사업 관리소)이, 도심의 외곽지대가 아님에도 구치소를 핑계 삼아 약 50미터 뒤쪽에 은근슬쩍 따라 들어와 자리 잡고 있음이 놀라웠다.

뿐만 아니라, 부임하니 맨 처음 내방하여 인사하러 온 외부인이 바로 이웃한 장묘관리사업소장이었으니 그 기분이 또한 묘했다. 그러나 옛 부터 아침에 장의차를 보면 재수가 좋다고들 하거니와, 일부 사업하는 사람들은 일부러 아침 일찍 화장장 앞을 어슬렁거리기도 한다는 말까지 심심찮게 듣고 있던 터이고 보면, 이 새로운 이웃을 찜찜해 할 이유는 없을 것 같았다.

돌이켜 보노라면 어둡고 두렵게 인식되기 마련인 ‘죽음’을 지키고 기억하는 일에 조차 행운의 밝은 색깔을 덧칠해 둠으로써, 자연스레 장례와 조상숭배의 자세까지 고양시킬 줄 알았던 옛사람들의 깊은 속뜻과 지혜가 놀라웁거니, 매일 장의차를 접하는 대구구치소의 직원과 재소자들로서는 아마도 그 상서로움으로 하여 적어도 액운과의 조우 따위는 없을 듯도 싶었다.

그렇게 며칠이 흐른 후 모 일간지를 읽자니, 독자 투고란에 게재된 어느 노인의 글이 깊은 감동과 함께 미처 헤아리지 못한 내 아둔함을 일깨워 주었다.

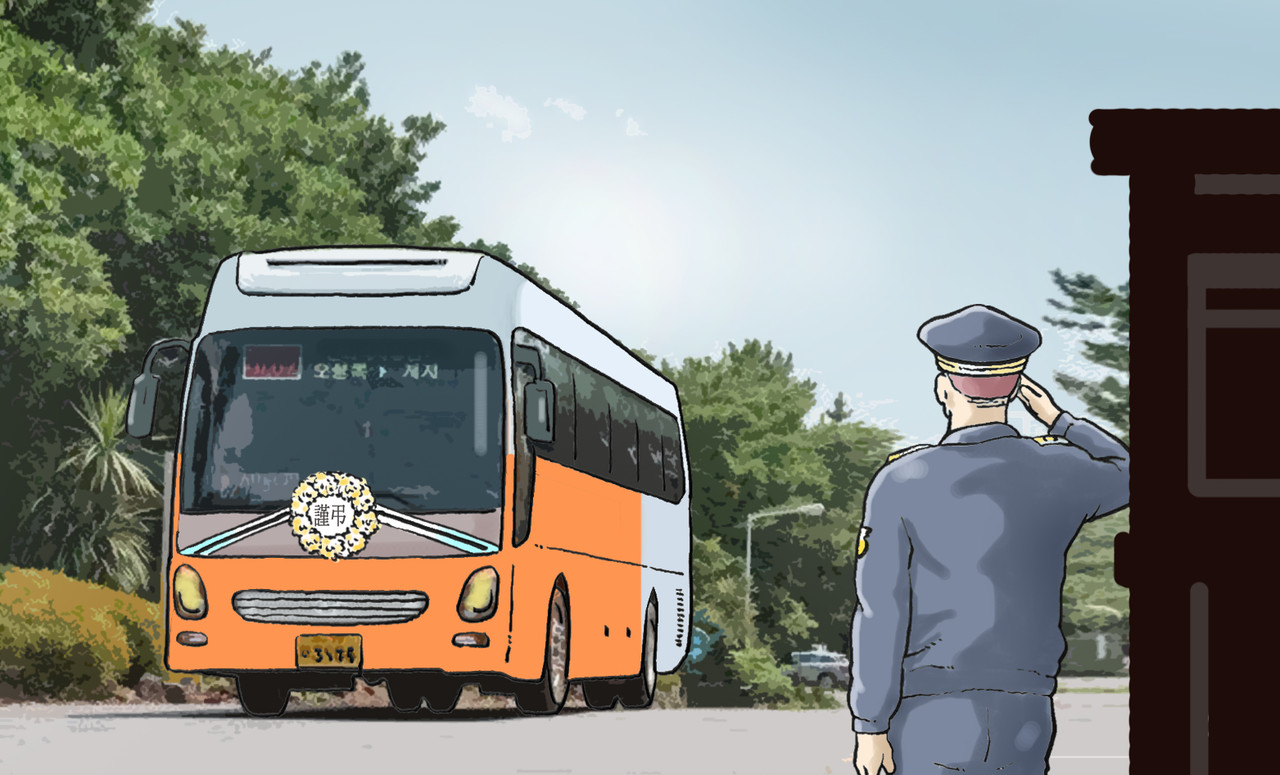

그 노인의 글인즉, 강원도에 사는 친척의 상을 당해 장의차에 몸을 싣고 고인을 모실 산소로 향하던 중 어느 군부대 앞을 지나게 되었는데, 그 부대의 초병이 장의차를 향해 절도 있게 거수경례를 붙여오는 모습이 너무나도 놀랍고 또한 고마워 눈물이 날 것만 같았었다고 했다. 누가 시키지도 않았을 것이련만 그 초병은 장의차가 꽤나 멀어질 때까지도 경례자세를 풀지 않았다고 했다.

인생의 선배로 먼저 살다 가는 망자에 대한 진심어린 배웅의 인사로 비치어 와, 그 고마움이 쉽게 잊혀 지지 않는다고 했다.

이튿날 나는 보안과장을 불러 당일 이후 외정문 근무직원과 경비교도대로 하여금 지나가는 장의차를 향해 반드시 절도 있는 경례로 예우를 갖추도록 지시했다. 그리고는 작지만 따뜻한 배려 하나가 얼마나 많은 사람들에게 위로가 될 수 있는지 관련 직원 모두에게 그 신문의 글을 읽게 하여 감응과 의미를 나누도록 했다.

아니나 다를까, 이후 구치소 앞을 지나는 모든 장의차에 대한 직원들의 엄정한 예우는, 그 차에 실려 먼 길을 가는 망자와 남은 이들에게 소리 없는 격려로 가슴을 데우게 하니, 그 작은 기여가 세간에 금세 회자되기에 이르렀었다.

거기에다 덤으로 얻어질 게 또 있었으니, 곁에 둔 화장장의 존재 자체가 재소자들로 하여금 이고 진 스스로의 삶의 의미를 다시금 투영시켜 회오하는 계기로 작용할 수 있으리라는 기대감이었다. 극한의 상황에서 뒤돌아봐야 비로소 가슴에 와 닿는 것들이 있으리렸다.

그리하여 돌아보면 아무 것도 아닌, 충족 불가능한 욕망이 남기는 삶의 조락과 잔해를 늦게나마 깨우칠 수 있기를 기다려 보는 것이었다.

감방의 창틈으로 훔쳐본 운구행렬 마다 흘리고 가는, 차가운 슬픔의 냄새를 그토록 질리게 맡고서야, 갑갑하고 단조로울 뿐인 그 감옥의 일상조차 얼마나 소중한지 깨우치고 또 깨우칠 것이었다. 또한 죽음이란 게 삶의 곁에 그렇게나 익숙하게 머무는 것이라면, 자신의 삶의 끝은 억울하거나 아쉽지 않도록 무엇을 지향하고 어디에 속해야 하는 것 인지 마침내 다짐하고 성찰해내지 아니하랴.

그리하여 마음 저릿한 자국 하나라도 뇌리에 새기고 다시 세상에 설수 있다면, 그게 바로 심성순화요 교정. 교화일 것이다.

창밖을 내다보자니 지는 해의 붉은빛이 오늘따라 유달리 길게 드리워져 온다. 이 풍경이 주는 생경함처럼 어딜 가든 처음은 늘 낯설고 버겁기 마련이었다. 그러나 언제나 그래왔듯이 그 낯설음에 오히려 맘이 설레고, 설레임에 밤잠을 설치는 이유를 나는 안다.

이태희 (전 법무부 교정본부장/ 현 대한민국 재향 교정동우회 회장)

소중한 글입니다.

"좋아요" 이모티콘 또는 1감사 댓글 달기

칭찬.지지.격려가 큰 힘이 됩니다.